日本の南岸のリゾート地和歌山県白浜町を訪れる人のほとんどは、その砂浜といやしの温泉を目当てにして来る。だが、中には自殺願望を抱いてやって来る人もいる。

白浜にほど近いある教会で、電話の呼び出し音が夜の静けさを切り裂いて響く。「もしもし」と藤藪庸一さんが応答する。受話器の向こうでは、震える声がささやく。「たすけて……ください」。藤藪さんはキーをつかみ、車に飛び乗って夜の道を走り出す。目的地は三段壁。白浜海岸を見下ろす断崖絶壁だ。ここは日本で最も悪名高い自殺の名所の一つでもある。

ヘッドライトが真っ暗闇を照らす。そこに一人の人の姿が浮かび上がる。藤藪さんは車を降りる。地面をザクザクと踏みしめながら、目前の人影に向かって歩く。

これは2019年のドキュメンタリー「牧師といのちの崖」のワンシーンだ。白浜バプテスト基督教会の藤藪牧師が何度となく、しばしば深夜に経験する情景である。

30年近く、藤藪さんは白浜の自殺予防の最前線に立ってきた。これまでに1,100人余りの自殺を思いとどまらせた。彼は、三段壁で命を絶つことから救い出した一人ひとりの詳細を記録している。

三段壁は町の中心から車で5分。この断崖は高さが約50メートルあり、真下の海は潮流が強いため、自殺願望を抱く人々が多く訪れる。遺体はしばしば、跡形もなく流されていってしまうからだ。

「本当に美しい場所です。だからこそコントラストが際立ちます。」と藤藪さんは語る。8月下旬の暑い日、彼は私を風当たりの強い断崖の方へ案内してくれた。海風が吹き込み、波上に日光がきらめく。すべては完璧な絵葉書のように見えたその時、私の視線はぽつんと立たずむ石碑をとらえた。三段壁で自ら命を絶った人々の記念碑だった。

藤藪さんと断崖に向かって歩いていた時、一つの公衆電話ボックスが目についた。このようなボックスは国内ではほとんど見かけなくなったが、白浜町はこの公衆電話を使えるように維持し、絶望の淵にある人々が、藤藪さんと彼の教会が運営する非営利団体白浜レスキューネットワーク(SRN)に電話できるようにしている。

ボックスの外側にある大きな看板には「いのちの電話」と書かれ、イザヤ書43:4に基づいた言葉「わたしの目には、あなたは高価で尊い。わたしは、あなたを愛している。」も記されている。その下には太字の懇願。「重大な決断をするまえに一度是非ご相談ください。連絡をお待ちしています」。SRNホットラインは、この看板に記された唯一の電話番号だ。藤藪さんを初めとするチームは、この付近にこれと同じ看板を5枚設置している。自ら命を絶つ前に、連絡をしてくれるようにと願ってのことだ。電話ボックス内には、花飾りの付いた十字架が、よれよれのソフトカバーの聖書と黄緑色の電話機の上に吊されている。 私たちが断崖のふちに近づいた時、藤藪さんは複数の場所を指し示した。人が身を投げた場所、そして、ぎりぎりのところで藤藪さんが思いとどまらせた場所だった。ひと月に3〜5回、電話を受けて断崖に来るたびに、彼がまずやることは電話してきた人をみつけることだ。みつけたら、その人を断崖のふちから遠ざけ、彼の車の後部座席に招き、話を聞こうと努める。

こうした出会いは、単純なものであることはまずない。藤藪さんの存在を真っ向から拒絶する人もいれば、車に乗ってから彼に敵対的になる人もいる。それは往々にして、自らの命を絶つという決意に揺らぎがあるからだ。

そのような時、藤藪さんはしばしば、街の中をゆっくりと運転して回り、相手が落ち着き、安心感を得られるまで、道を行ったり来たりする。そうして初めて、藤藪さんはその人を自宅か、SRNが運営する宿舎に連れて来る。彼らは家族と縁を切り、仕事をやめ、持ち物をすべて売り払った後、他に行き場がないのだ。

アロハシャツとジーンズに身を包んだ53歳の藤藪さんからは、軽快な若々しさを感じる。自然な笑顔は、まるで青年のようだ。だが、その無邪気な微笑みの裏には、静かな決意とまごうことなき意志の強さが秘められている。

藤藪さんが初めて白浜バプテスト基督教会に足を踏み入れたのは、少年の時。ある女の子が礼拝に誘ってくれたからだった。「不純な動機でした。たいていの子どもと同じようにね。」と彼は回顧する。教会に来続けるにつれ、彼は徐々に神の愛を理解し始めた。10歳か11歳の頃には、キリストへの信仰を意識していた。

彼はまた、「ビルマの竪琴」という子ども向け小説を読んで、救済事業に強い関心を抱くようになった。この小説は、ビルマ(ミャンマー)で亡くなった人々のために現地に留まることを決意し、その供養に生涯を捧げた一人の日本兵の物語を描いている。

小学校で、藤藪さんはエチオピアやカンボジアに住む難民のために募金を集めようとした。数か月の努力の末、集まったのはたった1,000円だった。これには情けなくなった。その後、藤藪さんが6年生の時、教会の夏のキャンプで、牧師が使徒の働き3章から説教した。その中で、ペテロは施しを求める人にこう言った。「金銀は私にはない。しかし、私にあるものをあげよう。」(6節)

「これにはハッとしました。」と藤藪さんは語る。「あげられるものがあまりなくても、福音を分かち合うことはできると気づいたんです」。

この時、藤藪さんの召命の種がまかれた。キリストの希望のメッセージを、絶望的な状況にいる人たちに届けよう、と。多くの点で、この召命は、彼が白浜教会のコミュニティにいたことの自然な結果でもあった。彼は前任の江見太郎牧師が、教会で自殺予防の働きを立ち上げるのを見て育った。江見牧師は1979年に三段壁のレスキュー活動を開始した。それは藤藪さんが牧師になる20年ほど前だった。

藤藪さんは、江見牧師が世話するようになった人々との出会いを覚えている。ある時、藤藪さんは見慣れない女性が教会の中で泣いているのを見かけた。またある時、江見牧師は突然、幼い子どもを連れてきて、その子を数か月間、家に住まわせた。 「私がクリスチャンになったのは、教会で語られる福音のメッセージと、江見先生が信仰を実践している様子とが一致しているのを見たからです。」と藤藪さんは話す。「神様の愛は本当で、ここにある、と思いました」。

日本で唯一の福音派高等教育機関である東京基督教大学で牧師になるため学んでいた時、藤藪さんは故郷の教会に戻るつもりは全くなかった。それが変わったのは、江見牧師が彼に、戻ってきて白浜教会を牧会してほしいと頼んだ時だ。月給として提示されたのは5万円、日本の貧困ラインをはるかに下回る額だった。

藤藪さんは思った。江見牧師は自分がこの仕事を受けるかどうか試しているのだ。「でも、働き始めて、江見先生は本気だと気づきました。本当にこれが私たちの月給だったんです。主が必要を満たしてくださるよう信頼することを、とことん教えられました。」と藤藪さんは言う。

藤藪さんは1996年に白浜バプテスト基督教会の副牧師として働き始め、その3年後に主任牧師に就任した。当時、教会は息も絶え絶えだった。毎週の礼拝出席者はわずか10人ほどだった。

今日、教会には常時50名余りのメンバーがいる。中には世界中からここで働くために引っ越してきた人たちもいる。およそ20名は、SRNが三段壁から救出した人々だ。

当初、教会内には元からのメンバーと、断崖から救出された人々との間に、多くの対立が生じた。後者は往々にして、ギャンブル依存、ポルノ依存、アルコール依存、メンタルヘルスの問題などを抱えていた。教会の備品が壊れたり、なくなったりした。信者の中には、このような新来者と一緒に礼拝したくないと言い出す人もいた。それでも藤藪さんは繰り返し語った。教会は不完全な罪人のための場所で、弱さの中にある時には助け合わなければいけないと。

「私の教会は動物園のようであってほしいと思います。」と彼は語る。神の国はきちんと整頓されてもいなければ、ピカピカに磨き上げられてもいないと続けた。

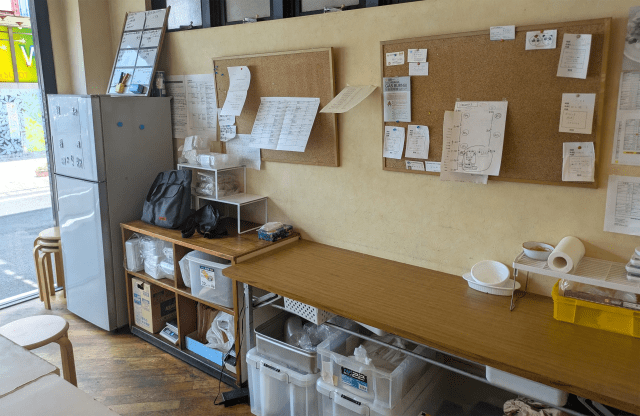

藤藪さんの牧師としての仕事は、聖日礼拝と、三段壁での深夜の劇的救出だけにとどまらない。牧師になってまもなく、彼は気づいた。断崖から人を救出し、一時的なシェルターを提供するだけでは十分ではない。個人と共同体の癒やしを促すために、もっと具体的な方法を提供したいと考えた。 宿舎の運営の他に、SRNは地元で一連の事業も営んでいる。まちなかキッチンというテイクアウト食品店、企業保養所、清掃サービス、農業などだ。こうした仕事場は、三段壁から救出された人々にトレーニングと育成環境を提供し、この働きのための財政収入を生み出す。

藤藪さんは、若者が人生における困難に直面した時、自殺を選択肢の一つとして考えることを回避するよう支援したいとも願っている。教会では、放課後教育プログラムや、高校中退者のための通信教育を行っている。2年前、この教会はまちなかキッチンの2階で、「のこのこ」という自治体支援事業の子育てセンターを立ち上げ、危機に瀕した家族のためのカウンセリングを提供している。

SRNおよび教会は、インフラの大部分をわずかな費用で使用している。クリスチャン仲間や地元自治体が、建物スペースを寄付したり、賃料にかなりの補助金を提供したりすることによって、藤藪さんの働きを支えるために結集したのだ。

SRNのスタッフは大部分がクリスチャンだが、その一人チン・カーン・ネムさんは、インドのマニプール出身のクリスチャンだ。ネムさんは最初、東京基督教大学で英語を学ぶために来日した。2019年、彼女は宣教旅行の一員として白浜教会を訪れ、SRNの宿舎に住むいろいろな人たちと昼食を共にした。その時の雰囲気はとてもこわばっており、一緒に食事した人たちの多くには「生気がない」ように見えたとネムさんは語る。「私は強く確信しました。ここで仕えて、絶望の中にいる人たちの人生に喜びと暖かさをもたらしたいと思いました。」と彼女は続けた。

その1年後、藤藪さんはネムさんをSRNのスタッフとして招いた。ネムさんは複数のプロジェクトに関わっている。高校通信教育、彼女が立ち上げを手伝った英語プログラム、教会のサマーキャンプ、まちなかキッチンなどだ。

「藤藪さんはミニストリーに人生を注ぎ込んで、毎日倦(う)むことなくこのために働く用意があります。」この牧師と仕事をしてきた経験について、ネムさんはこう語る。「先生は働き過ぎだと批判する人もいますが、先生はそういう方なんです」。 藤藪さんは、自身のミニストリーと労働倫理について、他人が言うことに動揺しない。「私は向こう見ずだとみんな思ってます。正しいと思えば、それがうまくいきそうかどうかにかかわらず、私はやりますから。」と彼は言う。「私は、街のニーズと地元の人たちのニーズに耳を傾けながら、神様が私にやるように召してくださったことを継続してきただけなんです」。