写真:Ben Weller

写真:Ben Weller赤坂泉さんのオフィスは、一人暮らしの人の押し入れに毛が生えた程度の広さだ。この聖書神学舎校長の部屋はデスク、神学書がぎっしり詰まった本棚、コーヒーテーブルでほぼ一杯になる。

私たちが上品なカップから深煎りのコーヒーをすする間、赤坂さんは時計を気にしていた。もう一人の牧師と午後2時半にZoomで話すことになっていた。2時31分にその牧師がまだ現れなかった時、赤坂さんは気をもみ始めた。

「おかしいな。」とつぶやき、携帯電話を取り上げた。「電話した方がいいな」。

「まだ1分過ぎただけですから。」と私は言ったが、彼はその牧師に電話をかけ始めた。「そうですが、日本人なので」。

私は知った。日本人は遅刻を嫌うというより、失礼になることを嫌うのだ。これほどまでの礼儀正しさは、スペイン人のイエズス会神父フランシスコ・ザビエルに深い感銘を与えた。ザビエルは16世紀に、日本で最初のキリスト教宣教団を導いた。ザビエルは、この国には最も優れた宣教師だけを送るようにと要請した。彼の後継者コスメ・デ・トーレスも、同様に日本文化に魅了された。彼はローマへの報告書にこう記した。「[日本人の]中に見出される優れた品性と長所をすべて記そうとしたら、紙とインクが足りなくなるだろう」。

それから500年後、欧米諸国は今もとにかく日本に夢中になっている。だが、この国の文化は、伝道となるとつまずきの石だと、ある宣教師は私に語る。「日本文化は美しい。ほぼ完璧です」。

ほぼ完璧な人々に、あなたたちもどうしても福音が必要ですよと示すには、どうしたらいいのだろう。

宣教界において、日本は「宣教師の墓場」と言われる。どんなに努力しても実りはほとんどない場所だという。この国には福音が伝えられていない人々の世界最大級のグループがいる。総人口1億2,500万人余りに対して、教会数はカトリックと正教会を含めても1万に満たない。クリスチャンは日本人口の1%未満である。

2016年の日本伝道会議の資料によると、日本のプロテスタント教会の81%は出席者数が50名未満だ。約3分の1の教会では15名未満。当時、牧師の4人に3人近くは60歳超で、その牧師たちが現在も奉仕しているとすれば70代になっている。

多くの牧師はリタイアできないと感じている。なぜなら、自分の跡を継ぐ、若い、訓練を受けた牧師は少ないからだ。東京基督教大学の2018年の調査によると、6%の教会は無牧であり、同じぐらいの割合の教会で牧師は兼牧をしていた。

こうした厳しい統計数値を知って、私は日本にやってきた。都心から電車で約2時間の郊外にある羽村の聖書神学舎に、私は赤坂さんを訪ねた。約2週間の間に私は東京や札幌で、様々な背景を持つクリスチャンのリーダーや宣教師に会い、日本の教会の将来の展望を得ようとした。

日本人クリスチャンは、自分たちの状況について容赦ないまでに正直だ。赤坂さんは全国40以上の教会で説教する。彼の目に映る最近のパターンといえば、白髪の牧師が、ほんの数名の白髪の会衆がいる建物で説教しているというものだ。64歳の赤坂さんは、その中で最年少というのもよくあることだ。「元気が出ませんよね。」とため息交じりに彼は言う。「高齢世代が若いエネルギーを見られないのでは、元気が出ませんよ。どうしたら若い人を引きつけられるのか、わからないんです。自分の子どもや孫にも信仰継承できていないんですから」。

閉鎖の話はいくらでもある。北海道で10教会を開拓したメノナイトのグループのことを聞いた。今日、活動しているのは2教会だけ。他の8教会は空き家のままだ。かつての礼拝者たちの子孫が、時折窓を開けて、会堂の空気の入れ換えをする。

また、一人のアメリカ人宣教師の例を見よう。1960年代に、日本中に100教会を立てるという幻を持っていた。だが案の定、およそ40教会を開拓したが、現在も建物を持っているのは約12教会だけだ。そのうち2教会は今も礼拝を行っているが、他の一部の建物には、未亡人となった牧師の妻が住んでいる。

赤坂さんが80年代後半にミシガン州に留学していた頃、よくこう聞かれた。「日本ではいつリバイバルが起こると思う?」彼はこう答えた。「日本経済が頭打ちになった後、落ち込んだ時に、きっとみんなお金のことばかり考えるのをやめて、神様に向かうんじゃないかな」。

90年代に、経済は急失速し、いまだに完全に回復していない。昨年、日本円は過去34年間で最安値を記録した。「あのリバイバルを今も待っていますよ。」と赤坂さんは語った。

リバイバルとは言えないまでも、それに近いものはこれまで複数回あった。第二次世界大戦後、何百人もの宣教師が主に米国から日本にやって来た。彼らは食料品、衣料品、聖書を携え、ダグラス・マッカーサー元帥が「霊的真空」と呼んだものを満たそうとした。「この真空をキリスト教で満たさなければ、共産主義で満たされるだろう。」とマッカーサーは警告した。彼は日本に千名の宣教師をと要請し、5年のうちに1,500名以上が応答した。

敗戦後、日本は霊的にも物理的にも打ち負かされていた。人々は芋のわずかな配給で食いつないでいた。2発の原子爆弾による壊滅的被害と、日本の天皇は全能の神ではなかったという告示に衝撃を受けていた。ほとんどの宣教師は、日本人の魂と身体を癒やしたいと純粋に願っていた。欧米の裕福な献金者の援助を受け、教会や学校や病院を建て、何千人もの回心者を得た。

「でも、あれをリバイバルと呼ぶのには躊躇(ちゅうちょ)するんです。」と赤坂さんは言う。「宣教師は力と繁栄を持ってやって来ました。もちろん福音も」。教会には人があふれ、天幕伝道には数百人が集まった。人々は何かを渇望していた。だが、それは福音だったのか、それとも、日本を懲らしめた国から来た、白人支援者に象徴される力と富だったのだろうか。「宣教師が去った後、人々はキリスト教への関心を失ってしまいました。」と赤坂さんは語った。

ところがその後、70年代後半頃から、再び教会開拓運動が始まった。今回はほとんどが日本人クリスチャンの働きによるものだった。これは気分が高揚した楽観的な時代だった。高度経済成長時代の日本は、一人あたりの購買力平価でイギリスを超えた。多くの人がミニストリーの召命を受けた。私が会った牧師のほとんどは、赤坂さんも含め、この時期に神学校で学んだ。

2003年、聖書神学舎が少数のフルタイムの教師陣の一人として赤坂さんを雇った時、学生数は引き続き増加すると見込まれていた。この学校には毎年約60名の新入生があった。

2010年になると、赤坂さんには、そして日本の30余りの福音派神学校には、入学者はむしろ減少していることが明らかだった。今年、聖書神学舎の入学者はわずか5名。だが、これは多い方だった。日本の多くの神学校では、学生数を片手で数えられる。年によっては学生がいなかった。

遠藤周作の小説「沈黙」において、ポルトガル人のイエズス会司祭は、日本で長年すばらしい宣教活動をしてきたかに見えた後、背教行為を犯す。別の司祭が彼に迫った時、この司祭はこう言い放つ。

「この国は沼地だ。やがてお前にもわかるだろうな。この国は考えていたより、もっと怖ろしい沼地だった。どんな苗もその沼地に植えられれば、根が腐りはじめる。葉が黄ばみ枯れていく。我々はこの沼地に基督教という苗を植えてしまった」

遠藤の作品はフィクションだが、私は多くの日本人クリスチャンの中に同じような落胆を目にした。中国、韓国、フィリピンといった近隣諸国の教会は勢いがあり、増殖しているが、日本の教会はしおれ、枯れ果てようとしている。植える人の数が不足しているのか。それとも本当にこの土地に何か問題があるのか。もしそうなら、いったい誰が日本に植えたいと願うだろうか。

ラム・ワイチャンさんは、植えたいと願ってはいなかった。日本について耳にしたことはすべて、彼を恐れされた。「世界で最もむずかしい宣教地の一つ」、「旅行者には最高だが、宣教師には最悪」。

ラムさんはシンガポールの華僑仏教徒の家庭に育った。家族で最初のクリスチャンとなった彼は、日本系メディアの通信員として5年間働き、2009年に神学校に入学した。なぜか、日本はまるでポルターガイストのように彼の頭に浮かんでは消え、彼を落ち着かない気分にさせた。「頭の中から消し去ることができませんでした。」とラムさんは私に語った。「忘れようとしました。考えないようにしました。でも、いつも頭にあったんです」。

写真:Ben Weller

写真:Ben Weller彼は裕福になりたいとは考えなかった。有名になりたいとも思わなかった。「ただ平穏で心地よい生活を送りたかったんです」。神の宣教のために苦しむのは受け入れられる。だが、うまくいかないとわかっている宣教のために苦しみたいと、誰が考えるだろう。

神学校1年生の時、地元の神の教会連盟の牧師がラムさんに、自分の後継者になることを考えてほしいと言った。当時根っからのメソジストだったラムさんは丁重に断り、自分は日本への召しを感じているからという言い訳を用いた。その牧師の目は輝いた。「ああ、日本にも神の教会連盟の教会がありますよ。」と彼は言った。「日本の教会に紹介してあげましょう」。

やがて、その牧師はラムさんを、東京の練馬神の教会の金本悟牧師につなげた。気が進まないまま、ラムさんは日本を10日間訪れることになった。この旅でも彼の心は動かなかった。日本の教会はとても仲間意識が強く、近寄りがたく、とにかく日本的だった。自分は場違いで、浮いていると思った。まるでウェディングドレスに付いたケチャップのように。この教会の一員になることなどできないだろうと感じた。

ところが昼食の時、金本さんと年輩の役員は彼に1枚の紙を差し出し、宣教師として戻って来てくれないかと依頼した。

ラムさんはその時37歳。自分の倍近い年齢の年長者2人の視線に怖じ気づき、合意書にサインした。

彼はすっかりうろたえてシンガポールに帰った。自分は何てことをしたのか。後戻りしようとしたが、代わりの仕事の道は目の前で閉ざされた。思いがけないことに妻のジャネットさんが、日本にある銀行から仕事のオファーを受けた。「どうしてまだ抵抗しているの?」と彼女は夫に問うた。「神様があなたを日本に行かせたいってことが、こんなにはっきりしているのに」。

そういうわけで、2013年4月に夫妻が飼い犬と共に東京に着いた時、ラムさんはこう決意していた。もし神が自分に日本で仕えてほしいというなら、自分はベストを尽くそう。

「自分は世界を救えるとは思っていませんでした。」とラムさんは回想する。「でも、彼らよりはマシだろうと思ったのは事実です。自分は何か良いことができると」。彼はシンガポールで青年ミニストリーを育て、聖書研究も数多く導いた。自分の専門知識を用いて、元気のない青年たちや、弱りつつある教会を再び活性化できると考えた。「教会の人手が足りないのかなと思いました。あるいは、どうやっていいかわからないとか、もしかしたら日本の教会に長年いたので、最新のミニストリー動向を知らないのかもと思いました」。

そうして始まった最初の年、ラムさんはカンファレンスに向かう車の後部座席にいた。金本さんは運転しながら、助手席の牧師と話していた。内容は、日本の教会や神学校のいろいろな問題だった。その頃には、ラムさんはその話をすでに何度も聞いていた。「これには解決がないんだ。」と彼は思った。その時、彼はハッとした。「もし自分だったら、あきらめて退場ですよ」。だが、この2人の牧師は、いまだに苦悩しながら、いまだに仕えていた。

この人たちは美しい残りの民だ、とラムさんは気づいた。「日本のクリスチャン人口が1%未満だというのを、とても残念なこととしてよく話しますよね。でも、その1%は神様が与えてくれた人のすばらしいストーリーなんです。どんなに抑圧がひどくても、その1%は存在するんです」。

ラムさんは、神がこう語りかけるのを聞いたと言う。「この人たちには忠実さがある。あなたはどうか。日本の教会から学ぶことはたくさんある。へりくだって、学びなさい。そうすれば、私の教会を支え、守っているのは私であることがわかるだろう」。

2019年に、金本さんは71歳で突如引退した。教会に残ったのは20名弱。彼らは、その頃には伝道師になっていたラムさんに主任牧師になってほしいと頼んだ。ラムさんは承諾した。だが心の内は恐れで一杯だった。「沈みゆく船の船長になった気分でした」。彼は涙ながらにひざまずき、神に導きを求めた。「私はどうしたらいいでしょう?何もできません。そもそも私はシンガポール人なんです」。

ラムさんは神の語りかけを感じた。「教会をもう一度私に献げなさい」。

「わかりました。」とラムさんは応答したのを覚えている。「それではあなたがご自分の教会を守ってください。あなたがご自分の教会を救ってください」。そして、彼は神に任せた。

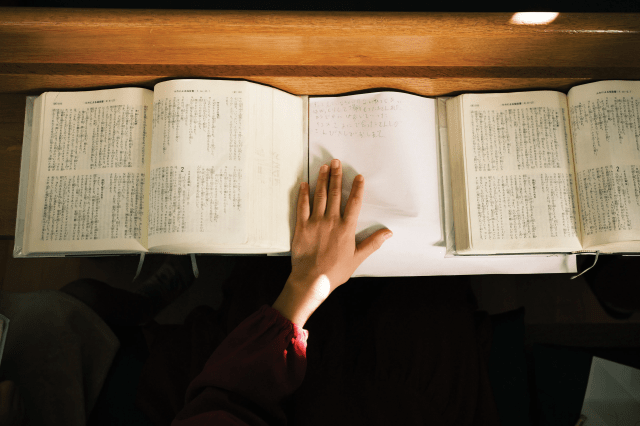

新たな主任牧師として、ラムさんは大きな変更をするのを意図的に避けた。礼拝は何十年も前からと同じやり方。昔ながらの賛美歌とピアノの伴奏。彼の中心的な作戦は、毎週礼拝後の教会集会での祈りに力を入れることだった。この時、具体的な課題やメンバーのため、まだ主を知らない家族、友人、新来会者のために祈った。

それで、教会の人数がゆっくりと倍加した時、誰に感謝すべきか、皆わかっていた。

私は練馬神の教会が99周年を祝った年に、この教会を訪れた。クリーム色の壁の3階建ての教会は、東京郊外の住宅街にある。朝9時からの礼拝は、2回の礼拝のうちの第一礼拝で、子ども向けだ。教会員は、エメラルドグリーンのビロードのクッション付の木の長椅子を脇に寄せ、2歳から8歳の10名ほどの子ども達が、天井の高い会堂の中央部で礼拝できるようにしていた。

この聖日、子ども達は今風のワーシップミュージックに合わせて踊り、身体を揺らし、足を踏みならしていた。ラムさんはカホンを抱えて座り、このハンド・ドラムを打ち叩き、一人の役員がギターを弾き、もう一人がタンバリンを鳴らした。説教はといえば、共同牧会者の安藤理恵子さんが、手作り紙芝居を使って種まきのたとえを語った。子ども達は安藤さんの前にあぐらをかいて座っていた。子ども達がマタイによる福音書13章23節をよどみなく暗誦すると、ラムさんは両手の平を掲げて、称賛の合図を送った。彼は独り笑いし、喜びに満ち、誇らしげだった。

5年前、練馬神の教会には8人の日曜学校教師と1人の女の子がいた。今では10名余りの子どものための正規の礼拝を持っている。

午前10時半からの礼拝では、3人家族が初めて来会した。この家族は信者ではないが、十代の娘は私立のキリスト教学校に通っていた。安藤さんはその学校の学院長であり、娘はこの教会はどんな感じか見たいと思ったのだ。これは、会衆が増えてきた典型的なかたちだ。ある日、未信者が教会に来る。ラムさんはこれといって特別なプログラムも宣伝も伝道イベントも行っていないにもかかわらず。

神はラムさんに、この教会を守ると言ってくださった、とこの牧師は語る。「そして、この5年間、神様は一度も私を失望させることはありませんでした」。

ラムさんは、外の人達が日本の教会について何と言っているか承知している。彼自身、以前は同じことを言っていた。「『それじゃあ献金しなければ。気の毒な教会を支援しなければ。』というのを耳にします。でも、気の毒じゃないんですよ。こんな厳しい環境で生き残ろうとしてみてください」。

日本の教会のストーリーは、神ご自身が教会を前進させているというストーリーなのだと、ラムさんは言う。「ここには力強い証しがあります」。

写真:Ben Weller

写真:Ben Weller日本人クリスチャンは力強い証しをしているかもしれないが、日本の人口の1%未満では、これ以上減少する余地もない。

吉永光生さんは札幌在住の44歳の牧師だ。彼は日本の将来が心配だと私に語った。「日本人の私でも、もっと多くの人がイエス様を知るようになるために、文化的に適切なかたちで福音を最も効果的に分かち合う方法がよくわからないんです」。

この紛れもない真実のゆえに、一部の教会リーダーはこう思い巡らしている。「いっそ日本人ではない人たちに頼ったらどうだろうか」。

日本の人口減少は、高齢化ときわめて低い出生率によって助長されており、世界の主要な人口動態危機の一つである。だが、日本在住の外国人の数は10年前から50%増えて、史上最高の約3百万人に達している。そして、外国人の教会、つまりフィリピン人やベトナム人、ネパール人、中国人などの教会が活気づいている。

福田崇さんは国際ウィクリフアジア大洋州地区ディレクターだが、日本在住の外国人の約20%はクリスチャンだと推定する。もしこれが正しければ、およそ60万人の信者という計算になり、この数は日本政府の統計による190万人のクリスチャンには含まれていない。

元フィリピン宣教師だった福田さんは、日本にある複数のフィリピン人教会とつながっている。教会員は日本人の配偶者や隣人や同僚とつながっている。半分日本人の血を引く子どもや孫たちがいて、彼らは日本語を普通に話し、タガログ語や英語は全く話さない。こうした教会は日本人教会とぜひ協力したいと願っている。

福田さんは彼らのことを、宣教のための未活用の戦力だと考えている。「日本人教会と外国人教会とはぜひとも協力する必要があります。」と福田さんは言う。彼は、日本の福音派リーダーたちの間で、国内の少数派民族教会にもっと焦点を当てようとしてきた人たちの一人だ。

2023年の日本伝道会議では、各教派のリーダー、牧師、日本に派遣された宣教師など約1,000名が集まり、日本で広がりつつあるエスニック教会に焦点を当てる初の試み「グローバルナイト」に参加した。これは、ヨーロッパや北米では何十年も前に、このような会議における通例となっていたイベントと同種のものだった。福田さんはこれを「非常に画期的なこと」だと述べた。

この動きに加わった人たちは他にもいる。岩上敬人さんが日本福音同盟(JEA)総主事に就任した時、優先事項の一つは、様々な民族や文化を持つ福音派教会の協力を促進し、強化することだった。

「これは日本の将来の宣教の鍵です。」と彼は言う。「日本は高齢化社会です。伝道力も不十分です。でも、こうした民族グループは非常に活発で、イエス・キリストを証しすることにとても熱心です。もし私たちが共に働いていけば、彼らは日本人教会を励まし、力づけてくれると思います」。

教会を再活性化するためにディアスポラのグループに頼るという考えは、目新しいものではない。ヨーロッパでは、福音派の移民が教会成長の原動力となってきた。だが、日本人クリスチャンは今やっと、この考えに乗り気になってきたところだ。

日本伝道会議のグローバルナイトの主講師の一人は、Japan Council of Philippine Churches代表ボイ・アリンソッドさんだった。アリンソッドさんは妻と11歳の双子の娘と共に、マニラから東京に移り住み、フィリピン人移民のための働きを始めた。彼らは新宿シャローム教会という日本の教会と共働した。この教会は、その20年前にアリンソッドさんがマニラで教会を立ち上げた時、支援してくれた。

アリンソッドさんは90年代初めに日本を訪れた時、目にしたものに衝撃を受け、日本に対する重荷を感じたのを思い起こす。ある聖日礼拝では、出席者はわずか4人、その内訳は教会の牧師と牧師夫人、そして彼らの二人の子どもだった。

「フィリピンで起きていることとは正反対だ。」と思ったことをアリンソッドさんは覚えている。「フィリピンでは、福音が爆発的に広がっている」。当時、彼の教会は急成長し、もう一つ教会を開拓する準備をしていた。だが日本では、福音は行き詰まっているように見えた。「もしかして、もしかしたら、主は日本の教会を助け、彼らに何かを与えるために、私たちフィリピン人を何かのかたちで用いてくださるかもしれないと思いました」。

アリンソッドさんはマニラに帰り、日本のために祈るよう教会に呼びかけた。7年後の1998年、新宿シャローム教会は日本でフィリピン人のための働きを構築するのを助けるようにと、アリンソッドさんを招いた。フィリピンの教会員が40日間、断食祈祷をした後、アリンソッドさん一家は東京に移住した。

26年後、アリンソッドさんが東京で始めた教会シャローム・クリスチャン・フェローシップは、5か所の教会と24の小グループを持つまでに増殖し、さらに複数の教会開拓の計画がある。「私たちは人々に働きかけています。」とアリンソッドさんは言う。「人々は救われ、弟子育成され、弟子は教会に仕えるリーダーになっていきます」。

そのほぼ全員がフィリピン人だ。

アリンソッドさんのビジョンである、日本人教会と協力して日本人に働きかけるというのは、まだ実現したとは言えない。日本人牧師の中には、すでにかなり無理をしているので、新しいパートナーシップを組む余裕がないと感じている人たちがいる。フィリピン人にはうまくいくことも、日本人にはうまくいかないだろうと考える牧師もいる。

だが、アリンソッドさんは突破口を祈り求めてきた。2014年3月、Japan Council of Philippine Churchesは年に1回、牧師を集めて日本のために祈ることを始めた。以来、JEAなど他の団体も加わった。

「この国には希望があります。」とアリンソッドさんは言う。「この国にイエス様のことを語り続ける私たちのような者がいる限り、短い祈りでも意味があります。今すぐではないかもしれないし、私たちは見ることができないかもしれません。でも、神様は誠実なお方です。いつか、この国のための私たちの働きの実を知ることができるでしょう」。

ラムさんは、いつのまにか日本人教会に結び付けられたシンガポール人だが、他にも同じようにおぼつかない足取りで異文化ミニストリーに入り込んだ牧師たちがいる。

福井誠さんは64歳。東京の二子玉川で牧会をする。かつてはひなびた地域だったが、今や百貨店やおしゃれなコーヒーショップが軒を連ね、(従業員の約半数はインド人という)楽天の世界本社もある。福井さんは玉川キリスト教会を開拓し、33年間牧会してきた。典型的な日本人教会だったが、2022年のある聖日の朝、アメリカ人の一家がやって来た。その後、インド人の家族が訪れ、さらに韓国系アメリカ人やスリランカ人も来るようになった。彼らは皆、片言の日本語しか話さなかった。

福井さんはあわてた。どうすればいいのか。福井さんは説教を日本語と、彼いわく「たどたどしい英語」で語り始めた。翻訳サービスの助けを借りて、説教概要を英語にしたものを印刷し、英語話者に配布している。

福井さんは今も、なぜこの人たちが彼の教会に出席することにしたのか、完全には理解していない。東京には他に英語ベースの国際教会が複数ある。この礼拝者たちすべてを一つの教会のからだにどう統合したらいいのかも、まだわかっていない。だが、教会に対する彼のビジョンは変わった。理由はどうあれ、神は彼の教会において、黙示録7:9にある多文化の情景らしきものをつくるのが良いと考えたのだ。

これだ、と思える選択肢はない、と千葉県在住の72歳の倉沢正則牧師は語る。「日本の外に目を向ける必要があります。神様が今、動いておられる場所を見なければなりません」。倉沢さんは、日本の教会の未来は「とても明るい」と思うと私に語った最初の日本人牧師だった。その主な理由は、日本の多様性が進んでいることだ。倉沢さんがリタイアすると、若い韓国人牧師が跡を継ぐことになっている。日本の教会は、数十年後にはどうなっているだろうか。倉沢さんはやや寂しげに微笑んだ。「主が許してくださるなら、私もぜひ見てみたいですね」。

「沈黙」において、遠藤は日本を沼になぞらえた。だが、福井さんは別のたとえを好む。日本は桜の花のようだ、と彼は語る。開花時期を正確に予測するのはむずかしく、樹によって開花時期も違う。

30年余り前、新米牧師だった福井さんは、自分の教会が成長するようにと祈った。「今では人によって成長速度が違うのを理解しています。」と彼は言う。「早く咲く人もいれば、遅い人もいる。牧会は子育てのようなものです。とにかく愛し続けなければなりません。神様は私に、愛して待ちなさいと言われました」。

写真:Ben Weller

写真:Ben Wellerさて、聖書神学舎の赤坂泉さんのオフィスでは、水野晶子牧師の笑顔が午後2時33分にZoomの画面に現れた。3分の遅刻だった。技術的な問題があったとのことで、さかんに詫びていた。

水野さんは、この日も多忙なスケジュールをこなしていた。毎朝、73歳の彼女は朝5時半に起き、聖書を読む。聖書の1章を解説する日毎のデボーションを録音する。軽い体操をしてから、ヨーグルト、パン、バナナ、コーヒーの朝食を摂る。その後、教会の玄関ベルが鳴り始め、ミーティングや聖書研究やカウンセリングのため、あるいは助けを求めて、人々がやって来る。

床に就く夜12時頃には、水野さんのまぶたは重い。

彼女の生活は、半世紀近く前に思い描いたものとは違う。神学校を卒業したての26歳の時、若く、情熱にあふれて、彼女は伊那市の新規教会開拓のための牧師として赴任した。伊那市は山の多い長野県にあり、水田とりんごの木と牛たちに囲まれている。

教会は10人ほどで始まった。主に2家族のメンバーだった。集会は家庭で行っていた。水野さんが着任した時、ある役員はこう約束した。「謝儀はあまりたくさん差し上げられませんが、痩せ細らせるようなことはしませんから」。

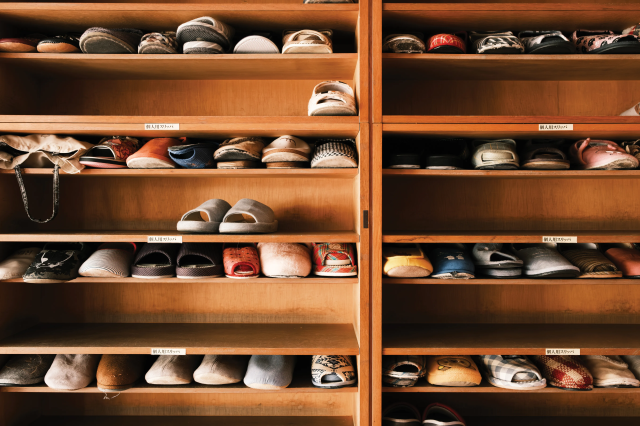

それは1977年のことだった。最初、彼女の働きは順風満帆のようだった。新しく子どものミニストリーを始めた日、近所の子どもが100人ぐらいやって来た。靴を脱ぎ散らかして、教会兼自宅の彼女の小さな家にぎゅうぎゅう詰めになり、窓は息で曇った。地域の人たちは、未信者も含めて彼女を大いに歓迎し、食べ物を届けてくれたり、彼女の高齢の父親が重病になった時には、介護を手伝ってくれたりもした。近所の人は皆、教会のことを知っていた。

教会員は約40名に増え、5年後には自給教会となった。小さな家では手狭になり、教会は新しい建物に移転した(水野さんは引き続き教会に住んだ)。

水野さんは大胆になった。当時は1980年代。アメリカのテレビ伝道者ロバート・シューラーが教会成長戦略を考案し、アメリカの福音派が想像する内容を一変させた。水野さんも例外ではなかった。シューラーのモデルは、その洗練され、広範に放映された番組と、光り輝くクリスタルカテドラル教会に象徴され、水野さんを魅了した。人々を引きつけ、魂を獲得するために、自身の教会のための伝道作戦についてアイディアを出した。「私はエネルギーにあふれていました。」と彼女は語る。「私のアイディアとエネルギーで、いろいろなプログラムをするために教会を駆り立てていきました」。

イベントを次々に行い、10年後、「教会は肉体的に疲れ、霊的に渇いていました。」と水野さんは言う。「でも、教会員の飢え渇きに私は気づきませんでした。教会員を愛することを忘れていました。プログラムと教会成長に気を取られていたからです」。水野さんが自らの過ちに気づいた時、教会は半分に縮小していた。多くの人は、奉仕をそれほど求められない、未信者に優しい教会に移っていった。残った半数の人々は弱り、霊的に渇いていた。

水野さんはもう少しで投げ出しそうになった。「情緒的にも霊的にも精神的にも、とても落ち込んでいて、奉仕を続ける自信がありませんでしたし、一人の人間として生きていく自信もなかったんです。」と彼女は振り返る。「私は何かをすることに夢中になっていて、神様と人を愛する人間として生きることを忘れていたのです」。彼女は祈った。「主よ、私がそのような人間になれるよう助けてください」。

水野さんは働きを縮小し、新規まき直しをした。成長に焦点を当てるのではなく、教会員一人ひとりが神に会うのを助けることに集中した。その中で一つだけ、新しいプロジェクトを始めた。彼女は皆に、毎日彼女と共に聖書を1章読むことを勧めた。大部分の教会員が参加した。これにより、教会員の会話が変化したと彼女は言う。自分が読んだみことばについて話すようになった。彼女と教会員は共に、20年の間に聖書全巻を10回読み、今も読み続けている。教会員は約120名に増えた。

若い牧師だった頃、水野さんは牧師との結婚、そして夫婦で教会を立て上げることを祈っていた。今日、彼女はいまだ独身で、80歳まではリタイアできそうにない。だが、彼女は満ち足りている。裕福ではないかもしれないが、と彼女は言う。約束された通り一度も痩せ細ったことはなく、召しに忠実であり続けた。生涯の終わりに、神にこう言おうと考えている。「私は間違えたこともありましたが、あなたを愛し、あなたの民を愛することに全力を尽くしました。それは私がしたかったことで、私ができることでした」。

赤坂さんのオフィスで、私たちは水野さんに会釈して別れを告げ、Zoom会議室を退出した。赤坂さんが感動しているのを、私は見て取ることができた。彼は水野さんとは長年の知り合いで、彼女を尊敬してきたが、その苦闘については聞いたことがなかった。

学生数が減り続ける神学校の校長として、赤坂さんは落胆することもままある。学校の理事会はオンライン授業の提供はしないと決定した。オンライン授業はよくある成長戦略だが、この学校は学生と教授陣との対面の交わりを重んじているからだ。理事会は学校の宣伝キャンペーン実施も退けた。なぜなら、フルタイムの働きこそ召命であるべきだと考えているからだ。

赤坂さんは理事会の決定に賛同したが、あれは正しい選択だったのかと時々考える。「私にはわかりません。私たちはただ神様に信頼して、神様がどうなさるかを見ようと待っているところです」。

日本は沼だろうか。

「確かに現状ではそのように見えます。他に表現のしようがありません」。

何年も前、まだ牧会していた頃、赤坂さんは国内にウェディングチャペルが増え広がるのを嘆いた。教会で行われる、聖歌隊や祭壇もあるキリスト教式結婚式は、日本人に非常に人気がある。「偽物の」ウェディングチャペルの方が本物の教会よりも立派で、人気があるのを見て、彼は悲しくなり、苛立ちを覚えた。

ある日、一人の50代の女性が、真剣で熱心な表情で赤坂さんにこう言った。「ということは、神様は日本にリバイバルの準備をしてくださっているんですね。今、リバイバルが起きたとしたら、座席がもっと必要になりますよね。いつか神様が、ああいう見せかけの教会の座席を本物のクリスチャンで満たしてくださるように祈っています!」

この女性の幼子のような信仰に、赤坂さんの心は責められた。「彼女の祈りは私の祈りになりました。私は日本をあきらめることはできないと気づいたのです」。

写真:Ben Weller

写真:Ben Weller日本を発って、メガチャーチがあふれる南カリフォルニアの心地よい我が家に戻る前に、私は聖書神学舎の一人の学生とお茶をした。

中村瑞来さんは30歳。ヨハネによる福音書21章で、イエスがペテロに「わたしの羊を飼いなさい。」(17節)と言われた個所を読んだ時、フルタイムの牧会への導きを感じた。神学校に入るまで8年を要した。それは、恐れがあったからだ。自分はふさしくないのではと恐れた。貧困も恐れていた。だが、いちばん恐れたのは失敗だった。いろいろな牧師がため息交じりに、「今年も受洗者がいなかった。」と何年にもわたって言うのを聞いていた。

中村さんは今も恐れている。本当に自分にできるのだろうか。だが、神が燃える柴の中からモーセを召された時、モーセも同じ問いを発したことを思い出す。神はこう答えた。「わたしが、あなたとともにいる。」(出エジプト記3:12)

「これが神様のみこころなら、私は神様に信頼します。」と中村さんは言う。彼はわくわくしてもいる。「神様の心を教会と分かち合いたいんです。福音を本当に多くの日本人に分かち合いたいと思っています」。

これこそ、赤坂さんが日本をあきらめないもう一つの理由だ。「神様は日本に仕えるために人々を召し出されました。」と彼は言う。瑞来さんや水野さんのような、そしてアリンソッドさんやラムさんのような人々を。「神様はまだ日本をあきらめていません」。

Sophia Leeはロサンジェルス在住のライターである。